日時:平成30年9月22日(土)午後6時~8時30分

場所:小梳神社・社務所

内容:「宮島の鹿猿について」

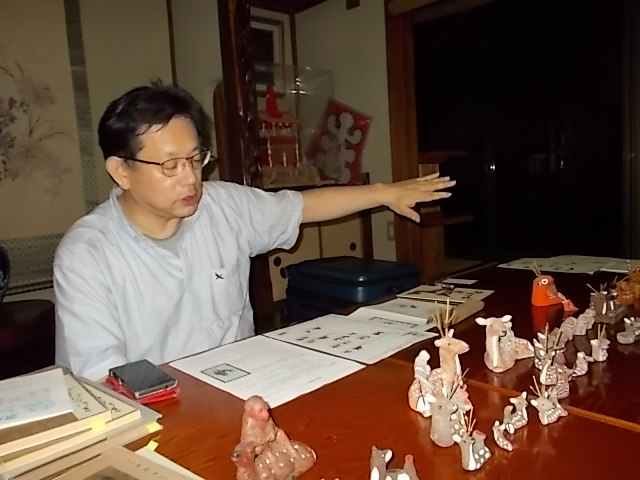

話し手:千葉会員(広島県)(写真)

1.宮島の鹿と猿

地元広島の宮島で売られている「鹿猿」についえ。3年間調査した内容のレジュメ(A4サイズ7枚・別紙1枚)が配布されお話が始まった。

○鹿と猿の組み合わせ

・厳島神社に奉納された絵馬を紹介した文献『嚴島繒馬鑑』(天保3(1833)年刊)第三巻に、浪花の絵師・森素仙斎(延享4(1747)年~文政4(1821年)が描いた「鹿乗猿之圖」が掲載されている。

○郷土玩具「鹿猿」の発生

・宮島細工の基礎を築いた小川米斎が、明治10年に鹿の彫刻を内国勧業博覧会に出品し褒賞を得る。

・『島のかをり』(坂田軍一著、昭和5年、宮島産物組合発行)より

此頃又宮島鹿猿の焼物とて、簡素で画趣に富む粘土の摘み細工を考案し、鹿猿の形を作って土産物にしたことがある。※此頃とは明治頃

・『玩具の話』(天沼匏村著、大正3年、芸艸堂発行)

鹿猿は土製で鹿に乗った猿ですが見た所頭が鹿で尻が猿の様にも見えます。

・『郷土玩具種々相』(有坂與太郎著、昭和6年)より

當時その鹿と猿が群れ遊ぶ様を寫した捻りの土偶が製られたが、宮島名産としても異色のありものであった。

2.土製手捻りの鹿猿

(1)明治期の鹿猿

○特徴

・鹿も猿も空に向かって拝んでいる。

・鹿猿だけでなく、猿単独の人形もある。

○発見された「明治期の鹿猿」(さいたま市所蔵、旧西澤笛畝コレクション)

『玩具叢書』(後述)所収の鹿猿と同一の作品が残されていることが判明。

○当時の特徴

・有坂與太郎『郷土玩具』第一巻第十号(昭和10年)

現在宮島の宮惣あたりで頒けて呉れる物と雲泥の差で、土の匂ひとヒネリの味がたまらなくいいものをもって居ります。

・西澤笛畝著『玩具叢書 日本玩具図篇』(昭和11年)

殊に鹿の背の白き斑點の表現には何んともいへぬ妙味を見せてゐる・・・

(2)昭和初期の鹿猿(大正末~戦前)

○特徴

・明治期のものより造形は簡素。

・鹿の斑点が大きく大胆

・鹿・猿共に、目に黒い縁取り。

○当時の評価

・『日本郷土玩具 西の部』(武井武雄著、昭和5年)

尚駄玩の域には堕さず未だ擧げて推すべきものに属する。

・『郷土玩具展望』(有坂與太郎著、昭和15年)

永らく中絶、大正の末期復活す。

(3)戦後の鹿猿①

①岩村菊治(明治27年~昭和43年)作(写真)

○岩村菊治について

(4)戦後期の鹿猿②

②北林キヨメ(大正末頃?~平成14年)作(写真)

○北林キヨメについて

○「岩村菊治」と「北村キヨメ」の作品の見分け方

(5)作者不明の鹿猿

○越智陶芸について

○宮島「一角焼」について

宮島張り子の鹿猿(宮島民芸工房田中司郎)作)【現存】

宮島細工(木彫)の鹿猿

【まとめ】

○宮島の「鹿猿」は、明治中期から現代までの約120年間、宮島島内でさまざまな職人が作り続けてきたお土産用郷土玩具である。

【連絡事項】

・編集会議は10月1日です。(杉浦さんより)

・南伊豆小稲「虎舞」の旅行は6名で行きます。

途中、修善寺まで、千葉さんが同行。(長谷川さんより)

・以前、「郷土玩具のかるた」を製作したいとの案が出ましたが、「双六」も良いのでは?昭和53年作、竹とんぼの午の干支玩具双六紹介。(山梨会長より)

【即売・抽選・入札品】

今月の即売品は、小田原の「風船」(太田作)・珍品の小坂首人形(菊池陶造作)・鴻巣練物「天神」他、限定本(鈴木常雄著)等10数冊程が売られ(写真)、抽選は三春張子の首振りの虎2種、入札品は、住吉の土人形「裸雛」・「神馬」の2点でした。 |

|

|